Le Carnet de route de Thibaud DAMY

Bienvenue sur ce carnet de route, un espace dédié à l’aventure humaine et engagée de Thibaud DAMY. À travers un parcours de 800 km à pied, il traverse la France pour aller à la rencontre des soignants, partager leurs expériences et sensibiliser sur un sujet essentiel et trop tabou : l’impact de la mort sur celles et ceux qui soignent.

Chaque étape de ce périple sera racontée ici, sous forme d’un journal quotidien. Rencontres, témoignages, émotions et réflexions jalonneront ce voyage unique, où l’humain est au cœur de chaque pas.

Suivez cette marche engagée, partagez les histoires et faites partie de ce mouvement de sensibilisation essentiel.

Samedi 26 avril : D’Aulnay en Saintonge à Courcelle :

Vendredi 25 avril : De Melle-Villefollet à Aulnay en Saintonge ; Pas : 24817 ; 19,3km ; Département :17-Charente Maritime ; Soleil ; Rivière : la Brédoire affluent de la Boutonne.

La nuit a été difficile, pris par une rhinopharyngite contractée probablement sous l’eau les jours précédents. Jean-Jacques, mon hôte, me fournit en paracétamol et en comprimés pour la gorge. Nous échangeons plus librement sur la vie et Jean-Jacques me raconte sa vie et son pédigrée médical entre antécédents dépressifs, huit stents cardiaques implantés au CHU de Poitiers que je viens de quitter, et son cancer de la vessie en fin de traitement.

Lui aussi, c’est un « survivant ».

Il m’explique comment sa maman est décédée au CHU de Poitiers après un cancer, en sédation profonde, en accord avec la loi Claeys-Léonetti, qu’il cite lui-même (un beau clin d’œil à notre conférence) et qu’il a très mal vécue, car cette décision a été prise par un autre membre de la famille sans son avis ni celui de son frère, et a été une source de conflit intrafamilial. Cela me renvoie à mon expérience personnelle où, souvent, les familles peuvent se déchirer en fin de vie, notamment sur la sédation profonde et son utilisation.

Jean-Jacques est le témoin vivant de ces difficultés familiales. Depuis, la plaie s’est refermée, mais il reste bien une cicatrice. Cela fait déjà trois ans.

Par la suite, nous échangeons sur mon programme de la journée et la nécessité pour moi de faire une pause pour travailler sur le carnet de route de Cardio-Online. Jean-Jacques me dit qu’il ne me sera pas possible d’arriver à une heure décente à Aulnay en partant après 11h. Il insiste pour me déposer en voiture à Villefollet en passant par une pharmacie à Brioux. Cela m’épargne 16 km sur les 35 km à parcourir.

Pour une fois, j’accepte : prendre soin de soi et accepter l’aide, c’était bien un objectif de ce périple.

De Villefollet à Aulnay en Saintonge, je marche sous les cumulus, entre champs de blé déjà bien hauts et champs labourés. De temps en temps, les canons à corbeaux s’actionnent. Le vent transforme l’océan vert des blés mûrs en vagues successives. Je m’arrête. Je médite. Ici, je n’entends plus le cri strident des faisans. Cela doit être un indicateur qu’il y a ici des « bons » chasseurs.

À mi-parcours, une belle pierre de taille gravée m’indique que je rentre en Charente-Maritime. Le chemin se poursuit ; dans une prairie, j’entends les premiers grillons grésiller.

Sur le chemin, je passe à côté d’un beau verger où un homme de petite taille, aux cheveux blancs et en surpoids, coupe l’herbe avec une débroussailleuse. Il s’arrête soudain, laisse sa machine à terre et titube. Je m’approche, inquiet. Il s’appuie sur sa voiture.

La conversation débute :

« Bonjour Monsieur : cela va ? Vous m’inquiétez. »

Très vite, la conversation s’ouvre. Il s’appelle José, il est à la retraite et donne un coup de main. Il est d’origine espagnole ; son père a fui Franco avec ses cinq fils. José a été fraiseur, puis a fait de multiples travaux agricoles dans les environs et également en Champagne, à Épernay.

Il a un don : il est magnétiseur. Cela m’interpelle, et je le pousse à aller plus loin dans ses explications. Ce don, il l’a depuis l’âge de 12 ans. Il pouvait, par sa main sur le front de son père, calmer sa migraine. Il a par la suite développé ce don. Pour lui, il s’agit d’un don où il invoque la lumière représentant Dieu ; il voit alors un cercle lumineux et demande une intercession à cette lumière pour soulager le mal de son patient. Il précise bien que le soulagement ne vient pas de lui mais de la lumière.

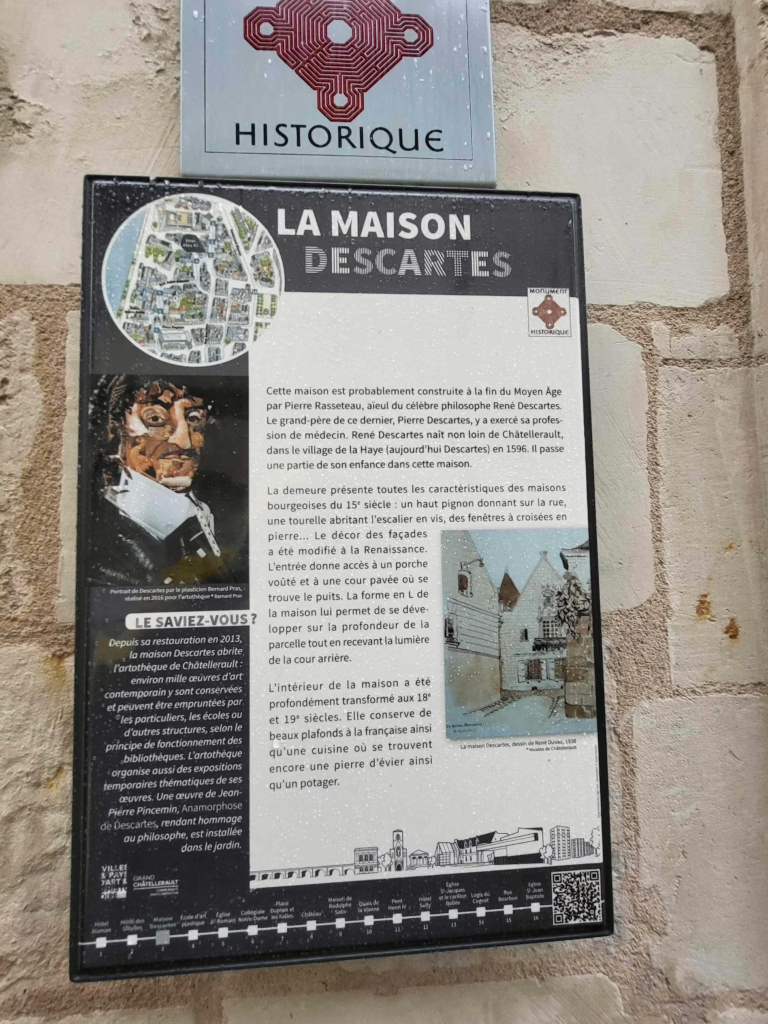

Il dit que son don est différent de la médecine. Il s’agit d’une intuition que l’on a mais que l’on perd si l’on devient trop « cartésien » (clin d’œil à Descartes, cf. Châtellerault), et que la médecine s’occupe du corps ou de la raison de la pathologie, alors que lui essaie de comprendre et s’occupe de « l’Esprit ».

Nouveau clin d’œil à notre médecine à l’acte sur le corps qui oublie parfois l’esprit et l’humanité de notre métier.

Notre discussion se prolonge et nous sommes rattrapés par Teresa qui passe sur le chemin, puis par Jean-Marc et Marie qui nous quittent rapidement. La discussion se poursuit à trois, et nous proposons à José de venir dîner chez lui ce soir avec Teresa. Il accepte volontiers. Il est si seul.

Je poursuis le chemin avec Teresa, qui me partage qu’elle est partie ensuite, dès la fin de l’adolescence, à la demande de son père portugais. Elle est devenue aide-soignante en Suisse alémanique, puis rapidement infirmière. Elle a travaillé plus de 20 ans en Suisse.

Elle parle de multiples langues : le portugais, le français, l’espagnol, l’allemand et l’anglais. Depuis 2017, elle est retournée au Portugal et travaille un an et demi pour financer ses chemins de Saint-Jacques.

Elle est partie de Paimpol le 1ᵉʳ avril, fait 40 à 50 km par jour, bivouaque dehors sous une bâche en l’absence de gîte, malgré les températures à 5 °C. Comment fait-elle ?

Sous un sous-bois, je reçois un appel de Thomas Guinamard, directeur de l’EHPAD de Vendôme, qui m’informe que, suite à la vidéo que nous avons publiée sur son EHPAD, l’épouse d’un patient décédé a demandé à faire la toilette mortuaire à son mari avec l’équipe soignante, et qu’elle vient de publier le faire-part de décès en demandant une collecte pour payer des frais de psychologue aux soignants de l’EHPAD. Pour justifier cette demande, elle indique sur le faire-part notre site web : www.lessurvivants.org.

Énorme plaisir à ce partage : je suis sur la bonne route !!!

Je partage avec Teresa cette très bonne nouvelle.

Nous discutons du suicide assisté en Suisse et des différents services où elle a travaillé.

Après quelques courses à l’Intermarché local, une douche à la halte jacquaire où nous posons nos affaires, nous voici dans un dîner improvisé chez José, où nous partageons son histoire et son don. Ce chemin permet des moments et des rencontres humaines bien surprenantes !

Jeudi 24 avril : De Saint Sauvant à Melle ; Pas : 41113 ; km : 33,5 ; Département : 79 –Deux Sèvres ; Rivière : La Béronne affluent de la Boutonne

Le matin, après un petit déjeuner au restaurant du O’Poirion, je repars sur le chemin après avoir salué Jean-Marc et Marie. Sur la place du village, un panneau indique les actions du maquis dans la forêt de Saint-Sauvant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le maquis a ralenti la montée de la division Das Reich de Montauban pendant plusieurs jours, aidé par des commandos britanniques parachutés (SAS). S’en est suivi un encerclement du maquis et un massacre des résistants, des SAS et des agriculteurs voisins du maquis. Tristes souvenirs. Cela va faire bientôt 81 ans. La division Das Reich n’arrivera que le 18 juin en Normandie, 12 jours après le débarquement. Sacrifices humains sûrement nécessaires et utiles pour sauver beaucoup d’autres vies.

Je quitte Saint-Sauvant. Après plusieurs kilomètres à la périphérie de champs de blé et de colza, je suis sur des sentiers de forêt qui se transforment rapidement en ruisseaux. Difficile d’éviter de mettre les pieds dans la boue ou dans l’eau. À un moment, esquivant un ruisseau, je glisse et finis la tête dans les ronces. Une nouvelle cicatrice sur mon front après celle de l’étagère de Rambouillet. Plus loin, je découvre la flore de ces sentiers : ail des sources, muguet sauvage, ail des ours que Benoît et Émilie nous avaient cueilli pour nous faire de très bonnes pâtes au pesto. Je poursuis sur la route et suis heureux de croiser deux baudets du Poitou, symbole animal de cette région.

Après plusieurs heures de marche, j’arrive enfin, épuisé, à Melle. Je vais résider dans un gîte pour pèlerins. Je suis accueilli par Jean-Jacques, qui semble un peu taciturne et chafouin car un couple de randonneurs l’a malmené quelques minutes auparavant. Il me fait visiter le gîte, qui est dans une partie de cette vieille maison en pierre de taille où il habite. Nous logeons en partie dans le rez-de-chaussée, qui est sous terre. Il m’indique les restaurants en ville où je peux déjeuner. Le gîte est simple et réduit à l’essentiel. Il s’agit d’une halte jacquaire. Il y a des posters et des livres du pèlerinage de Compostelle partout. Il me montre la chambre équipée de quatre lits où je dormirai avec une randonneuse portugaise qui s’est absentée pour son repas.

Après une rapide douche, je pars en ville et suis hélé par Marie, qui sort du restaurant où elle dîne avec Jean-Marc. Je la rejoins à la table d’à côté et nous partageons à nouveau sur la vie et nos enfants. Au retour au gîte, je découvre Teresa et Jean-Jacques. Teresa, portugaise, est partie de Paimpol le premier avril et se dirige à pied vers Saint-Jacques. Elle parle un français remarquable avec un petit accent. Elle me partage sa vie et tous les chemins qu’elle a déjà réalisés : Allemagne – Santiago via la voie de Vézelay, Genève – Santiago via la voie du Puy. Une experte en matière de chemin et de randonnée. Je suis impressionné ! Je la laisse avec Jean-Jacques et pars me coucher.

Le lendemain, Teresa se lève à 6h30 et est déjà partie quand je sortirai de mon lit.

Mercredi 23 avril : De Marcay-Coulombiers à Saint Sauvant ; Pas : 31181 ; km : 25,1 ; Département : 86-Vienne ; Nuageux

Alain et Anne, en partance pour visiter une forêt en Dordogne, me déposent à la mairie de Coulombiers. Une pluie battante commence. Je me réfugie dans la mairie, ouverte, pour m’équiper.

Je suis accueilli par Amandine, employée de mairie. Nous discutons ouvertement ; le projet l’intéresse. Elle est elle-même une survivante. Son ex-compagnon s’est suicidé trois jours après avoir été hospitalisé en psychiatrie dans le centre de la France, il y a trois ans. La phrase des soignants pour se dédouaner la traumatise encore : « Il n’y avait pas de signe annonciateur », alors que c’était précisément pour son risque suicidaire qu’il avait été hospitalisé.

Elle partage que la mort reste un tabou dans la société. La plupart des gens fuient ou font semblant de ne pas entendre lorsque sa fille de six ans parle de son père suicidé. Son émotion ressort.

Isabelle, la maire, sort de son bureau et m’invite à partager un café. Nous restons un long moment à discuter des survivants, de son histoire familiale qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, de son adoption, de son engagement pour les plus démunis et pour l’action sociale jusqu’à devenir maire de Coulombiers.

Elle s’occupe aussi de sa maman, hospitalisée à l’EHPAD de Lusignan, atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une neuropathie dégénérative. Elle se bat pour qu’elle puisse bénéficier de séances de kinésithérapie, sans succès. L’EHPAD dépend du CHU de Poitiers dans le cadre du GHT, sous la direction d’Anne Costa que je viens de quitter. Elle a écrit à différents élus départementaux, sans succès. Les fonds manquent partout.

Elle m’explique que, dans la Vienne, les subventions départementales pour les résidents d’EHPAD sont de 7 euros, alors que la moyenne nationale est de 12 euros.

Je décide de repartir sous la pluie. Je marche de nouveau les pieds dans l’eau, mais le pantalon acheté à l’Intersport de Poitiers protège au moins mon bas de corps. Il faudrait ajouter des guêtres pour éviter ce phénomène de gouttière.

Après plusieurs heures de marche, j’arrive à Lusignan. Je me réfugie dans la très belle église romane, dont le portail nord présente un vif intérêt pour son bestiaire sculpté. Il fait froid. Difficile de sécher.

En même temps, je reçois les photos du pot de départ de Mouna, assistante dans mon équipe. De mon côté, je suis à jeun. La boulangerie locale est fermée. À 15h, je repars vers l’Intermarché en périphérie pour m’acheter de quoi déjeuner.

Je continue la marche à travers champs, puis entre dans la forêt de Saint-Sauvant, haut lieu du conte de fée de Mélusine, où François Ier aurait organisé des chasses. Je découvre également les cimetières privés protestants de cette région très protestante. Suite à l’Edit de Nantes, les protestants ne pouvaient plus être enterrés dans les cimetières paroissiaux de l’époque, signe d’une tolérance imparfaite et manifestant une frontière religieuse persistante, un rejet symbolique fort, et une volonté politique de maintenir la domination catholique dans l’espace public, jusque dans la mort…encore cette mort…et ces rites funéraires.

Je suis accueilli au gîte du O’Poirion. L’O’Poirion est un restaurant et gîte solidaire qui emploie des jeunes en réinsertion. Son nom vient d’une poire sauvage locale, la Poirion. Sa directrice, Amélie, est une femme impressionnante de bienveillance et d’organisation.

J’ouvre le gîte grâce aux codes et aux explications reçus par SMS. Un repas préparé par les jeunes cuisiniers m’attend dans le frigo de la salle à manger. Je dépose mes affaires et cours me restaurer après cette journée de marche.

Dans la petite salle à manger, je rencontre deux autres randonneurs, Jean-Marc et Marie. Tous deux fins, élancés, polis, la soixantaine. Ils vivent à Paris, probablement cadres supérieurs. Nous échangeons sur nos vies.

Le logo des survivants, que je porte sur moi, ouvre la discussion. Marie saute sur l’occasion : un cardiologue à Saint-Sauvant ! Elle interpelle son mari.

Jean-Marc, lors de leur dernière étape l’an dernier, avait ressenti une fatigue très profonde en arrivant à Poitiers. Il ne pouvait plus avancer. Marie a organisé une consultation auprès d’un cardiologue à Paris.

Jean-Marc a subi une lourde intervention à Marie Lannelongue : remplacement de l’aorte ascendante et double plastie valvulaire. Intervention réalisée par Julien Guihaire, dont il garde un souvenir ému.

Marie, quant à elle, se souvient d’avoir été câlinée par une infirmière lorsqu’elle a craqué en réanimation après l’intervention. Cette humanité l’a énormément touchée.

Mardi 22 avril : De Poitiers à Marcay : Pas : 30834 ; Km : 25,8 ; Département : 86-Vienne ; Rivière Palais affluent du Clain ; Nuageux

Le lendemain, je pars vers Poitiers, la ville aux 100 clochers. Je descends du coteau et me retrouve le long du Clain. Puis je visite la magnifique église romane de Sainte-Radegonde, avant de traverser les belles rues aux maisons médiévales vers la cathédrale Saint-Pierre, puis l’église Notre-Dame, actuellement en travaux.

Je passe par le Parc Boral et me voilà dans la banlieue sud de Poitiers, en direction de l’Intersport pour m’acheter un sur-pantalon. Je traverse Fontaine-le-Comte, me perds en sortant de la mairie et découvre l’abbaye de Fontaine-le-Comte, magnifique édifice roman. Je poursuis à travers les champs de colza.

J’ai trouvé un gîte à Marçay chez Alain et Anne, à distance de Coulombiers, point d’étape du chemin. J’ai pris pas mal de retard ; je les contacte pour leur présenter mes excuses.

Nous prévoyons de nous retrouver à un autre endroit : la SCI Bonnevaux, indiquée sur Google Maps. Il s’avéra que cette SCI est en réalité l’ancienne Abbaye de Bonnevaux, devenue un haut lieu international de méditation de pleine conscience chrétienne.

Alain m’en fait la visite en voiture avant de m’amener chez lui à Marçay, dans une magnifique ancienne ferme avec un jardin, véritable oasis de biodiversité. Alain est à la retraite. Il a été conservateur de biodiversité et de respect de la faune et surtout de la flore. Il continue de donner des conférences dans toute la France et aide les communes ainsi que les propriétaires de forêts à replanter les essences locales, en tenant compte de la biodiversité. Discussions passionnantes avec un passionné.

Nous partageons aussi sur les survivants. Il est également membre de la communauté des survivants de la planète. Il parle de son combat pour le respect du vivant et de la manière dont les lobbys parviennent peu à peu à modifier les lois établies contre les pesticides.

Anne a préparé un très bon repas. Elle est discrète, attentive et bienveillante. Elle parle peu d’elle-même, mais un lymphœdème du bras droit traduit son parcours de vie.

Nous échangeons sur l’évolution des villes de campagne et leur découverte récente : l’ouverture d’un McDonald’s dans la ville voisine de Vivonne. Ils sont tristes que le seul nouveau restaurant soit un McDonald’s.

Je leur partage la lutte de mon ami et collègue Pierre-Vladimir Ennezat.

L’objectif du directeur de McDonald’s est que tout Français ait un McDonald’s à 20 minutes de chez lui en voiture… pourvu qu’il y ait des cardiologues à proximité pour gérer la suite !

Lundi 21 Avril : Dissay vers Poitiers ; Pas : Km : ; Département : 86-Vienne ; Rivière : le Clain et la Boivre (Poitiers)

Le matin, je travaille au carnet de route dans le gîte, avec vue sur le château de Dissay et sur les nuages qui le surplombent, depuis ma petite table. Benoît et Huguette sont partis depuis longtemps.

Je finis, ferme l’ordinateur, range mes affaires, déjeune rapidement, et c’est parti. Tout cela prend pas mal de temps sur ma déambulation, mais est bien indispensable pour porter cette parole.

À la sortie de Dissay, je me retrouve sur la voie romaine entre Tours et l’Espagne. Je vais vers Buxerolles, commune qui jouxte le nord de Poitiers, où je vais dormir.

Taillée il y a près de deux mille ans, cette route fut l’une des nombreuses artères qui maillaient la Gaule romaine. Elle reliait les grandes cités commerciales, militaires et administratives. Entre Dissay et Poitiers, la voie suivait les courbes naturelles du terrain, franchissant les vallées, épousant les coteaux, longeant les rivières.

À l’époque gallo-romaine, Poitiers, alors appelée Lemonum, était un centre stratégique majeur. Perchée sur un éperon rocheux, protégée par le Clain, la cité était une plaque tournante du commerce et de la culture. La voie partant de Dissay permettait de rejoindre Lemonum depuis les territoires du nord, en provenance de Tours (Caesarodunum) et, au-delà, de Lutèce (Paris).

Au fil des siècles, la voie romaine perdit son éclat, engloutie peu à peu par la végétation, détournée par de nouveaux tracés, parfois absorbée par les chemins vicinaux.

Mais à travers champs et forêts, il reste ces lignes droites improbables, ces montées franches, ces pierres oubliées sous les herbes hautes : autant de vestiges silencieux de l’ingéniosité romaine.

Puis cette voie est devenue un chemin de pèlerinage vers Tours pour Saint Martin, puis vers Saint-Jacques en Espagne.

J’apprends sur cette voie romaine qu’une autre voix romaine vient de s’éteindre : le pape François est décédé, triste coïncidence. Personne n’est immortel.

Il fait beau, le soleil brille à nouveau. Je suis encore au sec. Quelques gouttes de pluie, et j’arrive à Buxerolles, où je vais loger chez des cousins, Karine et Cyril. Karine travaille au CHU de Poitiers.

Suivant Google Maps, je me retrouve devant l’ARS de Poitiers… comble du sort : ils partagent la même adresse, mais pas dans la même commune ; l’un à Poitiers, l’autre à Buxerolles.

Je me rajoute quelques kilomètres supplémentaires.

Dimanche 20 Avril : Chatellerault vers Dissay : Pas : 28710 ; Km : 23,3 ; Pluie Battante ; Département : 86-Vienne ; Fleuve et Rivière : La Vienne et le Clain (Dissay)

Dès la sortie de Châtellerault, une averse tenace s’abat de nouveau. Les sentiers forestiers et routes empruntées deviennent de véritables couloirs aquatiques. Malgré le séchage complet de mes affaires la veille, tout est rapidement détrempé. Mon pantalon canalise encore la pluie jusqu’à mes pieds, qui pataugent dans des chaussures transformées en bassines. Difficile de savourer l’étape dans ces conditions. En fin de journée, les 30 mm d’eau tombés semblent s’être concentrés… dans mes chaussettes.

Heureusement, j’ai au moins la confirmation d’être accueilli dans le gîte communal de Dissay. J’y retrouve Benoît et Huguette, qui arrivent après moi. Malheureusement, le chauffage est en panne depuis trois jours. Nous faisons preuve d’ingéniosité pour tenter de sécher nos vêtements et nos chaussures à l’aide d’un sèche-cheveux.

Nous partageons un repas qui nous semble délicieux : des coquillettes à la sauce tomate… qui finissent par nous réchauffer le cœur autant que le corps.

Grands randonneurs tous les deux, Benoît et Huguette me donnent quelques astuces pour mieux me protéger de la pluie — notamment le port d’un surpantalon. Mais, me prévient Benoît, « quoi que l’on porte, l’eau finit toujours par entrer ». Je compte bien suivre leurs conseils, ne serait-ce que pour limiter les dégâts.

Samedi 19 Avril : Dangé Saint Romain vers Chatellerault ; Pas : 30301 ; Km : 24,4 ; Pluie ; Département : 86-Vienne ; Fleuve : La Vienne (Chatellerault)

Entre Dangé-Saint-Romain et Châtellerault, une pluie incessante s’abat sans relâche, transformant chaque portion de chemin en mare boueuse. L’eau finit par s’infiltrer dans toutes les couches de mes vêtements, jusqu’à atteindre mes pieds. Mon pantalon, saturé, dirige l’eau comme un conduit naturel vers mes chaussures, désormais gorgées.

L’arrivée à Châtellerault se fait par une longue zone industrielle, ponctuée de commerces installés dans des hangars. Ces lieux semblent avoir drainé une grande partie de l’activité de la ville… ainsi qu’un nombre impressionnant de voitures.

En atteignant le centre-ville, je découvre des rues désertes : la pluie semble avoir chassé les riverains. À l’office de tourisme, on me remet les clés du gîte communal, situé dans l’hôtel de Sully. Quelle chance de pouvoir dormir dans un lieu aussi chargé d’histoire !

Je suis rejoint par un couple de randonneurs, Huguette et Benoît. Ensemble, nous faisons preuve de toute notre ingéniosité pour exploiter deux radiateurs et réussir à faire sécher nos équipements, chaussures et chaussettes comprises — gages de notre succès pour le lendemain.

Une accalmie le soir tard, me permet de faire un tour en ville.

Vendredi 18 avril : Poitiers TER vers Sainte Maure de T et vers Dangé St Romain ; Pas : 35736, Km :28,6 ; Nuageux ; Département : 86-Vienne ; Fleuve : La Creuse (Les Ormes)

Marche sous un soleil voilé de nuages.

Rencontre avec Hervé dans une boulangerie à proximité de la gare à Noyant et qui me perme gentillement d’éviter les 3,4 km à pieds le long d’une voie rapide déjà parcourue la veille, entre Noyant et Sainte-Maure-de-Touraine. Sa femme était cadre de santé, et a lutté toute sa vie professionnelle pour que les patients soient traités avec humanité. Il me dit à plusieurs reprises que cela aurait fait plaisir à sa femme d’échanger avec moi. Je lui laisse un petit auto-collant en guise de remerciement et la possibilité de trouver le mail des survivants pour me contacter : lessurvivants7@gmail.com (Au cas ou vous le souhaitez également).

Je peine à trouver du réseau pour mon téléphone à Sainte-Maure-de-Touraine. Je m’abrite dans un café du centre-ville, rapidement rempli par les habitants venus partager un moment chaleureux à l’occasion du marché. Malgré mes efforts, impossible de me connecter au wifi et ou au téléphone. Incapable d’utiliser mon téléphone pour trouver un gîte pour la nuit ou échanger avec Camille Stromboni, journaliste au Monde, je quitte finalement Sainte-Maure… pour me réfugier dans un McDonald’s en périphérie, espérant y trouver du Wi-Fi. Nouvel échec.

J’en conclus que, décidément, à Sainte-Maure, ce sont les chèvres qui ont dû emporter l’antenne de télécommunication.

Je reprends la route, sur un chemin vallonné entre forêts, champs de blé et de colza, où la vue est parsemée de fermes entourées de hauts murs. Je découvre, au milieu d’un champ, un dolmen néolithique. Ce moment coïncide étrangement avec le retour d’une mélancolie sourde, nourrie par les discussions de la veille et mon propre parcours. Les rites funéraires étaient déjà importants à l’époque néolithique.

Un peu plus loin, je tombe sur la « pierre percée » : un menhir de quatre mètres de haut, traversé d’un trou ovalaire — presque en forme de cœur — qui a suscité de nombreuses superstitions. On lui attribuait autrefois des vertus pour chasser les mauvais esprits. J’en profite pour déjeuner et me reposer à ses côtés. Je repars reposé, l’esprit plus léger. Serait-ce l’effet du menhir ?

Je croise plusieurs écriteaux indiquant la ville de « Descartes ». Je pense bien sûr à René Descartes, philosophe, écrivain et mathématicien, et notamment à sa méthode scientifique, qui m’a tant inspiré dans le développement des recherches sur les amyloses cardiaques. Aurait-il habité là ? Eh bien oui, je découvrirai, par hasard, en visitant la ville de Chatellerault, qu’il était bien né à La Haye en Touraine… qui a changé de nom pour prendre celui de Descartes. Un choix qui aura au moins permis d’éviter toute confusion avec la ville hollandaise.

Le soir, je suis accueilli par Thérèse et Claude. Un délicieux repas, un bon lit… voilà qui fait du bien à mon corps un peu fourbu par cette course contre le temps perdu à Sainte-Maure.

Jeudi 17 avril Poitiers : pas : 64 76 ; km : 4,9, Soleil ; Département : 86-Vienne ; Fleuve : La Vienne

Cette journée a été riche en belles rencontres. Accompagné et véhiculé par Barnabas et le Dr Benoît Lequeux cardiologue au CHU et également en cabinet, j’ai eu le plaisir d’intervenir lors de plusieurs temps forts : une réunion à la polyclinique Elsan (site du Fief Grimoire), une réunion-débat au sein du service de cardiologie du CHU, puis deux autres réunions sur le site principal de la polyclinique Elsan, en médecine et en gériatrie. La journée s’est conclue par une conférence au CHU de Poitiers, en présence de la directrice Anne Costa, du président de la CME, du chef de service Luc Christaens, du Dr Laurent Montaz (chef du service de soins palliatifs), et de l’ancien député M. Alain Claeys.

Les trois réunions dans les établissements Elsan se déroulent en cercle, sans support visuel, dans un format propice aux témoignages. Les échanges sont profonds. Oui, ici aussi, la mort a un impact sur les soignants.

J’arrive à un moment où, le mois précédent, plusieurs morts fœtales ont eu lieu. Elles ont été très mal vécues, notamment par l’une des sages-femmes présentes à la réunion. Une autre médecin témoigne de la disparition subite de son fils, survenue quelques semaines plus tôt. Elle remercie l’ensemble de l’équipe pour son soutien, qui lui a été capital pour rester debout et continuer à avancer.

L’après-midi, je rencontre une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels en médecine, cardiologie, oncologie et soins de support. Les discussions sont vives, intenses. La parole se libère.

Je poursuis ensuite avec l’équipe de gériatrie de court et moyen séjour, fortement éprouvée par la crise de la COVID-19, comme tant d’autres services de gériatrie. Les kinésithérapeutes témoignent de la difficulté d’apprendre le décès de patients qu’ils ont suivis pendant de nombreux jours. Les infirmières évoquent les prises en charge, notamment à l’entrée des patients, tandis que la faisant fonction de cadre partage son vécu personnel. Elle insiste sur l’importance de former et d’accompagner les plus jeunes, en particulier lors de la toilette mortuaire, afin qu’ils puissent, tout au long de leur vie professionnelle, accomplir ce geste sans raviver de traumatismes.

Dans tous ces services, plusieurs infirmières témoignent qu’on leur a enseigné, durant leur formation, à « laisser leurs émotions et leurs sentiments au vestiaire ». J’avoue que cette phrase m’insupporte. Les soignants ne sont pas des robots. Ils ressentiront des émotions et des sentiments, justement parce qu’ils ont choisi ce métier pour l’humanité qu’il incarne. Il faut donc mieux les aider à comprendre ce qui traverse leur cœur, pour qu’ils puissent mieux le gérer, et aussi mieux comprendre ce qui se passe chez l’autre : collègue, patient ou famille.

La réunion entre 12h30 et 14h au CHU, dans le service de cardiologie, est un autre moment fort. Le Dr Benoît Lequeux me conduit au sein du CHU. Le bâtiment cardiovasculaire est magnifique et remarquablement bien organisé, avec un plateau d’imagerie à proximité, à disposition des cardiologues. La réunion est introduite par le Pr Luc Christiaens, chef de service et le Pr Claire Bouleti qui a travaillé avec Benoit à l’organisation de cette journée. La salle est comble. Je lance mon diaporama. Je constate que la plupart des personnes présentes sont touchées par cette réalité à laquelle elles n’avaient pas eu le temps de réfléchir. Quelques regards s’humidifient. Des yeux deviennent rouges. Claire rebondit sur quelques propos. La psychologue du travail se signale et intervient au bon moment. Ici aussi, la plupart des soignants ignorent encore qu’une psychologue est présente pour eux dans l’établissement. Oseront-ils la contacter lorsqu’ils en auront besoin ? Oseront-ils ?

À 14h, la salle se vide : il est l’heure de reprendre les consultations, les visites, les examens sur les différents plateaux techniques. Il faut vite repartir à la polyclinique. Claire et Benoit me remercie. Barnabas m’attend sur le parking. Que de riches moments encore partagés.

Le soir, la conférence se tient dans la belle salle du CHU, en présence de Mme Anne Costa, directrice de l’établissement, du Pr Pierre Corby, président de la CME, du Pr Luc Christiaens, ainsi que de mes collègues le Pr Claire Bouleti, le Dr Benoît Lequeux et le Dr Barnabas Gellen. Je témoigne à nouveau sur l’impact de la mort sur les soignants, et sur ses enjeux individuels, organisationnels et de santé publique. Puis, Laurent Montaz prend la parole pour partager sa vision des soins palliatifs. Enfin, Alain Claeys exprime son point de vue sur l’impact de la mort sur les professionnels de santé. Ancien maire et député de Poitiers, membre du Conseil national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, il s’exprime avec la fluidité et le talent d’un homme qui maîtrise plus que son sujet — puisqu’il est, avec le Pr Jean Leonetti, à l’origine de la loi qui porte leurs noms : la loi Claeys-Leonetti. Il a particulièrement bien perçu cet impact lorsqu’il était venu, il y a quelques années, au CHU pour rencontrer les équipes soignantes après un décès tragique. Nous échangeons sur les aspects qui mériteraient d’être légiférés. Il reste du chemin à parcourir, mais tout est possible. Nous poursuivons un long dialogue sans voir l’heure passer.Il est temps de nous quitter après la traditionnelle photo de groupe.

Nous avons le plaisir de dîner chez Benoît, un moment chaleureux de partage de nos vies. Cela fait du bien !

Mercredi 16 avril : Soriginy à Sainte Maure de T et TER vers Poitiers, Pas : 33140, Km : 27,5 ; Soleil ; Département : 37-Indre et Loire, Rivière : la Manse

Avant mon départ matinal, Béatrice — l’une des rares femmes pilotes d’ULM dans la région — évoque avec émotion les récents accidents d’ULM et d’hélicoptère survenus autour des aérodromes locaux. Malgré tout, elle continue à voler.

Ses mots résonnent avec une discussion sincère que j’ai eue avec Thierry Bourguignon : il faisait le parallèle entre la chirurgie cardiaque et l’aviation. Cette part de risque inévitable. Ce silence implicite. Le fait que, tout comme le pilote ne détaille pas chaque danger avant le décollage, le chirurgien ne peut tout dire avant chaque intervention.

Mais peut-on, en médecine, faire ce même pari de confiance et de silence partiel avant le “vol”, quand ce vol est parfois nécessaire pour sauver une vie ?

En marche vers Poitiers, je repense aux événements et aux échanges de la veille — notamment à la question des suicides de soignants, et à la manière dont nous pourrions, collectivement, les prévenir.

Pour le déjeuner, je m’arrête à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Jolie ville médiévale empreinte d’histoire, où les reliques de la Sainte auraient constitué un lieu de pèlerinage pour les soldats. On raconte que l’armée de Charles Martel serait venue s’y recueillir avant la grande bataille de Poitiers, en 732. Jeanne d’Arc y serait également passée, et aurait envoyé un soldat y chercher son épée. Un emplacement dans l’église indique l’endroit où cette épée aurait été retrouvée. Sur la place de la ville, qui porte son nom, une belle statue en bronze de Jeanne d’Arc trône fièrement devant l’auberge… qui porte elle aussi son nom.

Je me dépêche pour attraper le TER à Noyant, ville voisine de Sainte-Maure-de-Touraine, qui abrite la gare. Cela me rajoute 3,4 km à pied. J’en profite pour visiter Sainte-Maure-de-Touraine. Quelles belles maisons ! Je pars à la recherche des fameuses chèvres qui produisent ce fromage si délicieux, portant le nom de la ville. Je ne verrai que des vaches. Où sont donc passées les chèvres ?

À mon arrivée à la gare, je constate qu’il ne reste plus qu’un quai. La gare est fermée, les portes et les fenêtres sont obstruées par des panneaux d’aggloméré, que la pluie désagrège, donnant au bâtiment un air lugubre. Il n’y a plus d’employé de la SNCF, comme dans de nombreuses autres gares que je croiserai sur le chemin. Les services publics ont disparu ici aussi.

J’arrive à Poitiers en 56 minutes. Le Dr Barnabas Gellen m’accueille chez lui avec son épouse Adeline, infirmière de bloc au CHU. Les discussions vont bon train sur le sujet qui m’amène. Oui, ici aussi, l’impact de la mort sur les soignants est bien réel. Le prélèvement d’organes est un moment très difficile à vivre, notamment lorsque le donneur est jeune.

Mardi 15 avril : Saint Avertin, Veigé, Montbazon à Soriginy, pas : 30059 ; km 24,5, Soleil ; Département : 37-Indre et Loire; Fleuve et Rivière : La Loire et Le Cher

Le lendemain, je quitte Saint-Avertin pour Sorigny, en traversant les forêts qui bordent Tours. Je passe au-dessus de la voie du TGV, filant à toute vitesse. Décélérer fait du bien.

La marche se déroule sous un beau soleil, à travers champs. Le relief devient moins plat. Les champs de colza ont bien poussé en trois semaines de marche. Je traverse de petits villages où les commerces ont baissé leurs rideaux, et où les services publics semblent absents. Même les cafés ont disparu.

À Sorigny, je suis accueilli par Béatrice, son fils Marc, et leurs petits-enfants. Nous échangeons, et j’explique ma « dé-marche ». Soudain, Marc me dit :

« Ce matin, j’ai entendu un médecin sur France Inter qui fait exactement ce que vous faites… (pause) mais c’était vous ! »

Rires partagés. Le monde est décidément bien petit.

Le repas est délicieux, et je reprends des forces.

Lundi 14 avril : Tours Pas :6379 ; Km : 4,9km ; Département : 37-Indre et Loire; Fleuve et Rivière : La Loire et Le Cher

Cette journée est l’occasion d’organiser une réunion-débat au CHU avec les équipes du service de cardiologie, du service de chirurgie cardiaque et du service de réanimation cardio-vasculaire, ainsi qu’une conférence à l’Université Bretonneau. Je pars à pied de Saint-Avertin en direction du CHU Trousseau. À mon arrivée, je suis accueilli par le vrombissement d’un hélicoptère du SAMU en plein décollage. L’hôpital, un peu ancien, est en pleine transformation : un nouveau bâtiment est en construction, entouré de nombreuses grues qui s’élèvent autour de cette structure en train de sortir de terre.

Je suis chaleureusement accueilli par le Pr Thierry Bourguignon, chef du service de chirurgie cardiaque et Pr Anne Bernard, cheffe du service de cardiologie qui nous rejoint autour d’un déjeuner à la cafétéria. Nous commentons l’article paru dans Le Monde sur les conjoints de soignants décédés, qui portent plainte contre des membres des gouvernements. Nous ne pouvons nous empêcher de dresser la liste des soignants qui se sont suicidés… Ici aussi, il y en a.

La réunion dans le service est, une fois encore, très bien vécue, et se prolonge bien au-delà du temps prévu. Ségolène y assiste et se retrouve assise, par hasard, à côté de l’une de ses cousines, jeune externe qui débute ce jour-là son stage en cardiologie. Elle m’emmène ensuite rapidement à l’Université Bretonneau.

La conférence est introduite par le doyen, le Pr Denis Angoulvant. Puis le Dr François Chaumier (Soin palliatif) et Chantal Raimbault (IDE et psychologue), organisateurs de la rencontre avec le Pr Anne Bernard, prennent la parole. Après mon témoignage, une historienne-sociologue, Concetta Penutto, replace la mort dans l’histoire, à travers l’analyse de peintures. L’une d’elles illustre la douleur des familles d’autrefois face à la mortalité infantile : on y voit les enfants décédés représentés couchés (yeux fermés s’ils sont morts à la naissance, ouverts s’ils ont vécu), aux côtés des vivants, debout (cf. photo). Dans ces temps anciens, la mort était plus présente, mais demeurait profondément traumatisante.

Elle cite la célèbre phrase de Michel de Montaigne : « Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre. » Oui, évoquer notre propre mort permet de redonner du sens à notre vie.

Le Dr Donatien Mallet, professeur associé en soin palliatif et Anaïs Rouxel, infirmière en soin palliatif, insistent tous les deux sur l’importance du corps dans l’accompagnement de la fin de vie.

Lors des discussions, les échanges sont vifs et profonds et notamment sur la nécessité de former les plus jeunes — et aussi les moins jeunes — à la gestion de la mort, à son accompagnement. Le témoignage de Karine, cardiologue de ville, est particulièrement touchant : il montre à quel point cet impact émotionnel se vit aussi en médecine de ville.

Dimanche 13 avril : De Vouvray à Tours et Saint Avertin ; Pas : 3780 ; 2,7km ; Nuage ; Département : 37-Indre et Loire; Fleuve et Rivière : La Loire et Le Cher

Samedi 12 avril : De Villedomer à Vouvray, pas : 38082 ; distance : 29,9km ; Pluie Battante ; Département : 37-Indre et Loire; Fleuve et Rivière : La Brenne et la Loire

C’est une journée de repos et de séchage chez des amis d’enfance, Vincent et Ségolène, qui prennent soin de moi. Quel plaisir ! Vincent m’habille de sec de la tête aux pieds, chaussures comprises, pendant que mes vêtements et affaires sèchent.

Nous partons visiter Tours et ses monuments : la cathédrale, la basilique, les belles rues aux maisons à colombages. Il fait bon de prendre le temps pour la visite (et d’être au sec). Nous discutons longuement du sujet qui m’amène.

Vincent a connu deux graves problèmes de santé, d’origine vasculaire cérébrale et cardiaque, et a côtoyé la mort à deux reprises. Il a été pris en charge par différentes équipes tourangelles. Il fait partie des Survivants, mais il est toujours difficile d’aborder ce sujet. Il appartient à ces patients au handicap invisible, avec notamment de grandes fatigues soudaines qui rythment ses journées, et des nuits agitées par des troubles du sommeil.

L’après-midi, pendant qu’Vincent se repose, nous allons rendre visite aux parents de Ségolène, qui m’ont connu adolescent. Je suis accueilli avec bienveillance et chaleur. Nous partageons sur la vie, et le sujet qui m’amène ressurgit à nouveau.

Le père de Ségolène est lui aussi un Survivant. Une très grave infection cérébrale a failli l’emporter en quelques heures. Pris en charge par un ami médecin urgentiste dans une clinique, il a été rapidement transféré au service de réanimation des urgences du CHU Bretonneau. Ségolène et sa mère l’accompagnaient, mais, prises de sidération, elles n’avaient pas saisi la gravité du pronostic vital engagé. Leur ami médecin avait-il su trouver les mots justes ? C’est finalement un membre de la famille, lui aussi médecin, qui alertera tous les proches, leur permettant de se réunir en urgence autour du père.

Après plusieurs semaines en réanimation, il s’en est sorti. Au fil de nos échanges, le passé médical traumatique de cette famille ressurgit. Que de discussions profondes et sincères m’offre ce chemin ! J’ai bien fait de venir à pied !

Le soir, nous dînons à cinq, avec leur fille et leur futur gendre, qui se marient cet été. La vie est belle !

Le jour suivant, cap sur Vouvray, en passant par Villedômer, magnifique petit village où la boulangerie est encore ouverte… pour quelques années. Nous échangeons quelques mots avec la charmante boulangère, inquiète pour l’avenir de sa commune. Elle ne trouve pas, pour l’instant, de repreneur.

Lavoir, parc, pont surplombant la rivière, château dominant la vallée : il fait bon vivre à Villedômer.

Après avoir grimpé sur le plateau, à la sortie de la forêt et des champs de colza et de blé, le paysage se transforme peu à peu. Les vignes prennent le relais des cultures, le relief se dessine, les maisons s’habillent de tuffeau et d’ardoise, et les caves troglodytes percent les collines comme autant de portes vers la mémoire du sol.

À midi, la pluie commence à tomber… et ne cessera plus.

Je me réfugie dans un cimetière, seul abri trouvé pour déjeuner, à l’ombre des cyprès et avec pour compagnie les arrosoirs — ironie du sort.

Six heures plus tard, après 29,9 kilomètres, je suis trempé jusqu’aux os. Mes pieds pataugent dans mes chaussures, et il me faudra tout le dimanche pour faire sécher mes affaires — l’occasion de découvrir, en prenant le temps, la belle ville de Tours (cf. photo).

Ségolène, mon amie de Saint-Avertin, vient me chercher à Vouvray, où j’ai trouvé refuge.

Vendredi 11 avril : De Prunay à Villedômer ; Pas : 25079 ; Km : 20,1 ; Département : 37-Indre et Loire ; Fleuve et Rivière : La Vesle et la Madelon

De Prunay à Villedômer, la marche se déroule d’un pas vif, portée par une lumière douce et un ciel sans heurt. À mi-parcours, j’atteins Château-Renault. Je fais une halte bienvenue à la médiathèque, où l’accueil est chaleureux. J’en profite pour avancer un peu sur ce carnet de route, avant de me ravitailler à la boulangerie puis au supermarché local.

Autrefois, la richesse de Château-Renault reposait sur ses tanneries, dont subsistent encore quelques bâtiments et cheminées, alignés comme des vestiges silencieux le long de la rivière. Depuis la disparition de cette activité, la ville, pourtant si proche de Tours, semble s’être lentement appauvrie, comme vidée de son souffle d’antan.

Je repars vers Villedômer et me perds un instant dans les champs qui surplombent la ville. Ce soir, je dormirai dans une ancienne ferme, devenue gîte de France, qui accueille les randonneurs de passage. Je partirai tôt, au premier souffle du jour, pour profiter du lever du soleil — ce moment suspendu où le monde, mais pas les oiseaux qui claironnent, semble encore hésiter entre silence et lumière.

Jeudi 10 avril : De Vendôme à Prunay, 39744 pas, 30,9km

Le lendemain, je reprends la marche en direction de Tours, à travers la petite « Beauce », sur le plateau qui surplombe Vendôme. Le soleil m’accompagne tandis que je traverse des champs de colza, de blé, et des terres fraîchement labourées.

Mr Guinamard « décélère » avec moi jusqu’à Prunay-Cassereau. Au hasard des chemins et des rencontres, nous visitons un élevage de poules qui produit 30 000 œufs par jour. Le lieu, tellement calme et désert entre deux champs, ne laissait rien deviner d’une telle activité. Impossible d’imaginer, derrière ces deux bâtiments allongés, la présence de 30 000 poules !

La consommation moyenne est de 275 œufs par habitant. Il faut bien nous nourrir ! Cela fait tout de même écho aux propos de M. Guinamard et à son souhait de ne pas concevoir les EHPAD comme des ghettos, mais de les ouvrir sur la ville (voir la vidéo de Thomas GUINAMARD ci-dessous).

Thomas Guinamard me quitte à Vendôme, heureux de cette marche et de nos discussions. Nous remercions chaleureusement, heureux de tous ces échanges et des partages sur tout ce qui a été mis au point de cet EPHAD à travers les années et même les siècles !

De mon côté, j’essaie de trouver, en pleine campagne, le gîte de Nadine et Christian. Je me trompe de chemin et atterris dans une grande ferme, avec des hangars abritant d’immenses tracteurs… et un berger allemand aussi impressionnant par sa taille que par ses aboiements.

Je finis par retrouver Nadine, venue à ma rencontre entre deux champs de colza. Je suis accueilli dans une maison qui fut une ferme familiale pendant plusieurs générations. Après un très bon repas, je me couche dans une chambre aménagée dans une ancienne écurie — qui, semble-t-il, a la vertu de procurer un sommeil profond. Et en effet, ce fut ma meilleure nuit depuis le départ, sans douleurs corporelles ni esprit vagabond sur la thématique qui m’accompagne et ses rencontres.

Nadine était institutrice et son mari syndicaliste à Paris et maire adjoint de cette commune. Les discussions vont bon train sur la modification du monde rural et sur la perte des subventions de l’état qui tirent un trait sur les projets de la commune et probablement sur l’avenir des petites entreprises locales.

Mercredi 9 avril : Visite de l’EPHAD Bon Secours et Conférences à l’EPHAD et au CH du Vendômois :11370 pas, 8,9km

Une journée riche en rencontres humaines : Réunion à l’EPHAD de 14h à 17h et Réunion au CH Vendomois dans le centre de Gériatrie de 20 à 23h.

Je suis accueilli à l’EPHAD du « Bon secours » par M. Thomas Guinamard son directeur . Nous faisons une visite complète de l’établissement et discutons avec les soignants et les patients. Je suis touché par l’atmosphère qui y règne : des familles jouent aux cartes avec les résidents dès le matin, des enfants gardés par les aînés du béguinage s’amusent au cœur même de l’EHPAD, et le cuisinier, passionné, prépare lui-même les plats avec des produits majoritairement locaux. Les échanges avec les aides-soignantes et infirmières, libres et sincères, prennent le temps d’exister. Un déjeuner délicieux, celui fait pour les résidents, est organisé avec la cellule éthique de l’établissement. La motivation du personnel, leur parole libérée et leur enthousiasme m’étonnent. Ce climat contraste fortement avec nos habitudes et le manque de temps qui pèse tant dans notre CHU. Ici, la mort n’est pas cachée, elle fait partie de la vie. De nombreuses actions sont entreprises pour diminuer l’impact de la mort sur les soignants et c’est bien nécessaire, car un tiers des résidents décèdent chaque année dans les EHPAD.

La réunion-débat débute ensuite à l’EHPAD, en présence du personnel, mais également du Dr Stéphane Brun, président de la CME du Centre Hospitalier Vendômois, et de sa directrice, Mme Valérie Boismartel. L’auditoire est réactif et bienveillant. La collaboration est très étroite avec les soignants du territoire. Ici, on se tient les coudes. À l’issue de mon témoignage, le Dr Brun, gériatre, me remercie avec émotion. Il souligne avec humilité combien il est important de briser le tabou de l’impact de la mort sur les soignants. Il partage son expérience, notamment durant la canicule prolongée et, bien sûr, pendant la pandémie de Covid-19.

Le soir, une nouvelle conférence a lieu au CH du Vendômois, en présence de Stéphane Brun, de la directrice et de soignants venus de disciplines diverses, de l’hôpital comme de la ville. Là encore, la parole se libère. Les idées fusent, les échanges nourrissent une volonté commune d’avancer sur ce sujet en lien avec la ville, le CH et l’EHPAD. Pari gagné ! Christine infirmière dans l’EPHAD avec une longue expérience en clinique témoigne de la modification du système de soin et de la course à l’acte qui l’a conduit à deux « burn-out »

Mardi 8 avril : De Morée à Vendôme : 28420 pas, 22,8km

La marche se poursuit le long du Loir. Al’Isle devant le parking de l’’Eglise de Saint Je suis rejoint par deux jeunes journalistes venues de Paris, Domitille et Julie, qui souhaitent comprendre la démarche. Elles sont ravies de cette parenthèse, de respirer un bol d’air frais et de profiter d’une escapade dans la campagne française.

Domitille m’interroge pendant que Julie prend des photos. La discussion est intense. Domitille a préparé de nombreuses questions… et nous en oublions le chemin et nous retrouvons sur une route bitumée. Le soleil tape fort. Tout en essayant d’expliquer le sens profond de cette marche — l’importance de faire reconnaître la mort comme une mission à part entière de l’hôpital — j’espère être assez clair pour que tous les messages soient bien perçus et que cet article aidera la cause. Leur article sera cité dans la revue de presse radiophonique de France Inter le lendemain. Pour le consulter, CLIQUEZ ICI

Vendôme est en vue. Au loin, se détache le clocher de l’abbaye de la Trinité.

Quelle belle ville, où l’eau — le Loir, encore lui —, son histoire, ses monuments en pierre taillée qui se reflètent dans cette eau calme, et ses rues piétonnes, donnent à la ville une dimension plus humaine. Ici, on retrouve le plaisir de la marche… et de la rencontre.

Nous parcourons les derniers mètres le long du Loir, dans Vendôme, entre les monuments qui se reflètent dans l’eau et le soleil éclatant de ce printemps. Les épaules de Julie garderont un petit souvenir rougeâtre de cette escapade.

Nous sommes accueillis par Thomas et Hélène Guinamard et Thibault qui participe à la gestion administrative de l’EPHAD. Thomas est le directeur de l’EPHAD Bon Secours depuis plus de 20 ans à Vendôme. Je rencontre le soir même dans son jardin sous l’abbaye de la Trinité Valérie la directrice du CH du Vendômois.

Lundi 7 avril : De Chateaudun à Morée : 42792 pas ; 34,2km

Et c’est reparti vers Bonneval, la « Venise » de Beauce, puis Châteaudun, entre montées vers plateaux jaune d’or et vert tendre, et descentes dans les vallées le long du Loir, avec ses arbres, ses ombrages, et le flot de l’eau qui a alimenté tant de moulins désormais restaurés en maisons de vacances. Après 34 km de marche, arrivée à Châteaudun sous son château perché à flanc de colline et illuminé par les derniers rayons du soleil. Que cette vision est belle et hors du temps.

Le soleil brille depuis 10 jours, la nature explose. Le printemps est là, de multiples fleurs, partout, dans les bois, aux bords des chemins, illuminent mon chemin… L’esprit vagabonde, se répare. Mais les ampoules — pied droit puis pied gauche — me ramènent au prochain pas vers Bonneval, puis vers Châteaudun, puis Morée.

Je marche avec mon logo « Les Sûrvivants » sur le thorax et à l’arrière de mon sac à dos. Cela interpelle. Et, au hasard des rencontres avec les marcheurs, les riverains, nous partageons sur ce sujet : la mort, le soin, l’évolution du système de santé, les déserts médicaux (Lien vidéo 5). La parole des citoyens se libère. Je rencontre, à 50 km d’écart, deux couples qui viennent d’enterrer chacun un ami âgé suicidé, faute d’accès aux soins et de ne pouvoir être soulagé. On en est donc arrivé là ici ? Anne, psychomotricienne rencontrée au hasard du chemin témoigne du changement bouleversant du système de soin.

Accueilli par de multiples personnes m’ouvrant leur maison, me faisant visiter Bonneval et le Centre de psychiatrie dirigé par Henri Ey, un des pères de la psychiatrie moderne, nous avons des discussions poignantes, des partages de 30 ans de vie, où bien sûr la mort était présente : maladie de Charcot, accident de la route, mort subite, cette mort est bien présente et a guidé des trajectoires de vie (lien vidéo 6). Oui, la mort fait partie de la vie. Pourquoi était-elle tant taboue dans notre société ? Elle donne sens à la vie. Discuter de ce sujet, c’est si rare. La parole se libère, le rythme ralentit, on s’écoute. Cela nous rapproche. Est-ce cela, la fraternité ?

Dimanche 6 avril : De Bonneval à Chateaudun : 36581 pas ; 29,5km

Samedi 5 avril : De Thivars à Bonneval : 40598km, ; 32,3km

Vendredi 4 avril : Chartres à Thivars : 21124 pas ; 16,7km

Puis, il faut repartir. Journée de marche courte.

Je m’arrête à Thivars, chez Hervé Gorka, l’un des rythmologues de l’équipe.

Nous nous étions connus à l’HEGP, il y a 21 ans.

Accueil merveilleux par Hervé et Natacha. Partage avec deux de leurs enfants, étudiants en médecine, dont l’un se destine à la cardiologie.

Nous échangeons sur cette confrontation à la mort si précoce, si brutale, dans nos vies de jeunes soignants — alors que nos amis non-médecins vivent encore l’insouciance de leur âge.

La maison d’Hervé se trouvait sur le chemin. Il n’y a pas de hasard dans la vie.

Jeudi 3 avril : Chartres : Réunion/Débat au Centre Hospitalier Louis Pasteur et conférence Résidence Montana ; 12427 ; 9,5km; Soleil

La première réunion-débat a lieu à l’hôpital le 4 avril.

Mais avant cela, je suis rejoint par Benjamin, cinéaste, venu mettre en image cette arrivée, cette première étape, avec son appareil photo professionnel et son drone, qui offre une mise en perspective saisissante. Nous sommes de retour dans la Beauce. Je foule à nouveau les mêmes sentiers dont « le chemin du désert » qui serpente entre une forêt magnifique d’arbres fins qui ont recouvert de leurs feuilles d’automne et des champs enclos à la verdure éclatante.

Nous nous dirigeons vers l’hôpital avec la cathédrale de Chartres qui s’élève peu à peu plus nous nous en approchons. Benjamin filme mon arrivée à l’hôpital Louis Pasteur. En réalisant le nom de l’hôpital, j’y vois un nouveau clin d’œil du destin à mon histoire familiale et personnelle. Mon arrière grand-père Alfred Damy aurait probablement été soigné par le petit-fils de Louis Pasteur : Louis Pasteur Vallery-Radot. Ce dernier était interne des hôpitaux de Paris lorsque la Grande Guerre éclata. Il fut affecté au poste de secours de la Malterie à Aix-Noulette, sur le versant nord-est de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Nord.

C’est là qu’il écrivit son livre poignant et empreint d’humanité censuré immédiatement en 1916 : Pour la Terre de France, par la douleur et la mort, témoignage d’un jeune médecin confronté à l’horreur des corps et des âmes déchiquetés par la guerre…et probablement celui de mon ancêtre dont les blessures reçues le 15 septembre 1915 sous la colline de Lorette au porte des restes du village de Souchez a modifié profondément le destin de ma famille et le mien.

Accueilli par Grégoire Rangé, nous visitons le service de cardiologie, ces nouvelles unités : ambulatoire et de syndrome coronaire aigu. Grégoire me fait visiter les locaux de la recherche dont la taille est impressionnante. Grégoire coordonne le registre français « France PCI»

Depuis les fenêtres du hall des ascenseurs à chaque étage, on patiente en contemplant la cathédrale, qui surgit au loin au-dessus des champs. Ici, l’attente des ascenceurs devient presque un plaisir…mais nous prenons les escaliers pour ne pas perdre de temps et nous dirigeons vers la salle de réunion.

Après une introduction du Dr Franck Albert, mon premier topo d’une longue série débute.

Vais-je trouver les mots justes ? Peu à peu, je perçois l’intérêt que suscite ce moment.

Les émotions et les ressentis se libèrent — qu’ils soient doux ou douloureux.

Les yeux, parfois, s’humidifient. Nous partageons nos vies de soignants.

Oui, la mort est omniprésente dans notre métier : brutale, inattendue, pendant ou après une intervention… Parfois même, elle atteint un collègue, ici, au sein même de l’équipe.

La parole se libère. La seule issue : briser l’isolement. Partager, entre collègues, nos émotions. Se réparer ensemble, pour rester debout. Et continuer à exercer notre passion commune : prendre soin des autres, sans s’oublier soi-même.

Applaudissements. Remerciements. Il y avait un avant. Il y aura un après. On espère un changement. On veut s’améliorer. Merci d’être venu… à pied.

Franck m’invite à faire une pause et à visiter la cathédrale avant la conférence.

Quelle magnifique cathédrale !

Puis la conférence débute du soir débute à la résidence Montana qui a pris place dans l’école normale des institutrices de Chartres, de magnifiques bâtiment en brique et pierre rénovées en 1920 avec un style art déco et située à proximité de l’hôtel Dieu.

Nous nous retrouvons dans une grande salle moderne ou des résidents équipés de déambulateurs passent par moment nous rendre visite.

Le comité éthique du CH dirigé par le Dr Pierre Socié à réaliser un vaste et large programme impliquant une dizaine d’intervenants, de tous horizons, de toutes professions. Entre 80 et 100 spectateurs. Plus de deux heures de prises de parole. La parole se libère. Les émotions aussi.

Enfin, on parle librement de ce que l’on ressent. Et que cela fait du bien de pouvoir parler ! Oui, nous avons des émotions. Les accueillir, c’est mieux les comprendre. Les partager, c’est mieux se réparer.

Une psychologue conclut par un topo que je résumerai ainsi : S-O-S :

-Savoir ce qui se passe en nous,

-Oser agir pour,

-se Sauver soi-même, rester debout, pour nous, pour nos patients, pour nos collègues qui ont besoin de nous. Appeler à l’aide quand on est submergé, c’est possible. Et c’est même un devoir. Le don de soi ne doit pas devenir l’oubli de soi.

À la fin de la conférence, nous recueillons avec nos collègues de nombreux témoignages en ce sens, et des remerciements sincères pour ce moment.

Je suis hébergé par Franck. Nous partageons, les liens se tissent. La fraternité se construit autour d’un « petit » verre de chartreuse.

Avant mon départ, Franck témoigne. Merci Franck, merci Catherine, pour votre accueil si chaleureux.

Mercredi 2 avril : Chartres : Préparation des topos ; 2305 pas ; 1,7km; Soleil

La journée est studieuse.

J’avance sur mes topos, concentré, absorbé.

Le soir, je rencontre Odile, qui s’apprête à débuter, dès le lendemain, son propre chemin vers le Mont-Saint-Michel, depuis Chartres.

Odile, grande élancé, magnifique yeux bleus et cheveux courts a environ 70 ans. Elle est, elle aussi, infirmière à la retraite. Décidément, tout le corps soignant marche. Peut-être parce que nos pas nous permette de retrouver cette relation à l’autre que nos cœurs n’ont jamais cessé de porter dans nos métiers.

Nous partageons nos vies, nos projets, nos familles, nos chemins croisés de soignants.

Son frère travaille en soins palliatifs, aux Mureaux, dans les Yvelines. Son fils est psychologue en soins palliatifs à La Réunion, passionné par l’interculturalité.

Odile me raconte ses débuts d’infirmière, à Namur, en Belgique, dans une unité de soins palliatifs. Elle garde un souvenir profondément ému et heureux de cette période.

Elle évoque ces infirmières venues d’Haïti, qui honoraient les morts avec douceur et poésie : elles déposaient des fleurs sur les draps blancs qui recouvraient ces corps toilettés, et dont les tristes derniers actes de soin avaient été lavés, comme un dernier geste de vie et de gaieté.

Je l’écoute, touché par la reconnaissance des familles, qui retrouvaient ainsi la beauté de leur proche décédé. Dans ce simple récit, quelque chose se transmet. Une manière d’accompagner la fin avec grâce.

Un art de soigner… jusqu’au bout. Oui, accompagner la mort peut être gratifiant.

Mardi 1 avril : 3ème jour : D’Epernon à Chartres : 36824 pas ; 27,6km ; Soleil

Le lendemain, mardi 1er avril, je pars d’Épernon et quitte peu à peu la ville et ses faubourgs, où se succèdent les pavillons construits dans les années 60, entourés de jardins d’agrément ou de potagers. Je monte doucement sur le grand plateau de la Beauce. Le soleil brille.

Je reprends la route vers Chartres, à travers la Beauce baignée de lumière, les champs couverts de colza en fleurs et de pousses de blé. J’adore cette sensation d’être minuscule dans cette immensité.

Mais bientôt, je me perds : les marques rouges et blanches du GR ont disparu, effacées par les herses des tracteurs. Je suis au beau milieu de la Beauce. Mon genou gauche et ma hanche droite commencent à se faire sentir. J’aperçois deux panneaux au loin. Je m’en approche : « Houx » à 3 km, et « Hanches » à 6 km. Je ris : « Où suis-je ? À trois kilomètres de Houx ?! » Une coïncidence troublante.

Mon esprit s’anime. Voilà un poisson d’avril parfait. Je sors mon matériel vidéo et tourne le plus beau canular de ma vie : un cardiologue « En marche », perdu dans la Beauce, est contacté par l’Élysée… Esprit carabin, quand tu nous tiens !

Je partage la vidéo. La technique assure le montage depuis Reims. Elle est envoyée à mes proches, postée sur LinkedIn. Les groupes WhatsApp s’agitent, mes filles flairent la blague et s’interpellent : « Il n’a pas fait ça, quand même ! » Mes collègues sont à fond.

Et je découvre, non sans angoisse, que la vidéo a été transmise à leurs responsables, à des cadres… et au doyen de la fac. L’arroseur arrosé.

Mais au final, ils sont désormais tous au courant de cette aventure, et surtout de la nécessité de parler de l’impact de la mort sur les soignants, un sujet passé sous silence depuis tant d’années.

Faut-il en rire ou en pleurer ? À mon avis, il faut simplement avancer. Et quand le doute me prend quant à la suite de cette aventure, je reçois un SMS de soutien très chaleureux du Pr Michel Desnos, notre maître et chef de service à l’HEGP, devenu académicien. Il me le confirme : je suis sur le bon chemin.

Merci, Michel ! Il n’y a pas de hasard dans la vie. Chartres est en vue. À suivre…

À travers les champs de colza, jaune d’or, qui commencent à éclore, et les pousses vert tendre de blé qui finissent de germer, j’aperçois enfin la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Je pense aussitôt au poème de Charles Péguy, La route de Chartres, mort en 1914 sur les champs de la Marne. On le cite souvent dans ma ville, car elle fut sa dernière demeure.

À l’arrivée, l’entrée dans Chartres se fait sous un haut pont en pierre qui enjambe la vallée et permet au chemin de fer de la franchir. Le soleil se couche lentement, diffusant une lumière tamisée et rasante, avec laquelle les feuilles des arbres prennent un éclat doré. Des joggeurs passent, vêtus de tenues de sport moulantes, les oreilles couvertes d’écouteurs.

Je franchis un rond-point et m’engage dans la rue pentue du Muret, qui grimpe vers les faubourgs de la cathédrale.

Je suis interpellé par une femme énergique et souriante, de l’autre côté de la rue :

— « Vous êtes un pèlerin ? »

— J’en suis un.

Cette petite femme pétillante, âgée de 75 ans, les yeux brillants de vitalité, me raconte son parcours, depuis la Tour Saint-Jacques jusqu’à la cathédrale de Chartres. Elle me demande où je dors, puis m’explique qu’elle a préféré l’hôtel près du rond-point. Elle fait les questions et les réponses, heureuse de retrouver un peu de contact humain après sa longue marche solitaire de Paris à Chartres.

Marie-Reine est une ancienne infirmière. Elle vient de déposer des prières à la cathédrale pour deux amis atteints de cancer. Son visage s’assombrit. Elle se prépare au deuil. Puis elle me demande la raison de ma marche. Je lui explique mon objectif.

Elle reprend la main dans la discussion, et se met à parler à flot continu. Elle me raconte l’ouverture de l’hôpital de Rangueil, où elle a travaillé dans une unité accueillant des patients atteints du SIDA. Elle se souvient « pour toujours » d’un jeune homme qu’elle affectionnait particulièrement, et qui, conscient de sa fin proche, lui avait confié quelques jours avant sa mort :

— « Ça me fait flipper… de mourir. »

Ses yeux rougissent. Marie-Reine pleure. Cela fait plus de 35 ans. Elle évoque l’impact de la mort dans cette unité, la douleur de voir ces jeunes partir si injustement.

Puis, elle prend congé, sans doute troublée d’avoir ravivé des souvenirs douloureux.

C’est cela, être soignant : nous n’oublions jamais ce que nous avons vécu.

J’arrive enfin en haut de la rue du Muret, au couvent des sœurs de la Charité de Saint-Paul, recommandé par Thomas Guinamard, directeur de l’EHPAD de Vendôme, qui va bientôt m’accueillir.

Je suis reçu avec le sourire bienveillant et l’amabilité d’une sœur vietnamienne, responsable de l’accueil des résidents de passage dans l’ancienne aile réservée aux novices, désormais désertée depuis quelques décennies. Le logement est simple, propre, moderne et fonctionnel — et surtout très calme.

Exactement ce qu’il me faut pour réfléchir, terminer de préparer mes communications pour le lendemain… et panser mes pieds.J’arrive enfin en haut de la rue du Muret, au couvent des sœurs de la Charité de Saint-Paul, recommandé par Thomas Guinamard, directeur de l’EHPAD de Vendôme, qui va bientôt m’accueillir.

Je suis reçu avec le sourire bienveillant et l’amabilité d’une sœur vietnamienne, responsable de l’accueil des résidents de passage dans l’ancienne aile réservée aux novices, désormais désertée depuis quelques décennies. Le logement est simple, propre, moderne et fonctionnel — et surtout très calme.

Exactement ce qu’il me faut pour réfléchir, terminer de préparer mes communications pour le lendemain… et panser mes pieds.

Lundi 31 Mars : 2ème jour : De Rambouillet à Epernon; 28124pas ; 20km Soleil

Il fait beau. Le GR serpente à travers les jardins du château de Rambouillet. L’herbe est d’un vert éclatant, les jonquilles se reflètent dans les nombreuses pièces d’eau du domaine national. Un héron s’envole. Et j’espère que ce sujet de la mort saura, lui aussi, prendre de la hauteur. Quelques minutes plus tard, Camille Stromboni, journaliste au Monde, m’appelle pour finaliser son article. J’ai confiance en la vie. Même si, ce soir-là, je n’ai aucun endroit où dormir.

La CPTS du Chartrain, que j’avais informée quelques jours auparavant, tente de me trouver un soignant prêt à accueillir un cardiologue randonneur. Difficile de partager un moment d’humanité dans un désert médical. Après avoir traversé le petit village de Gazeran et longé une belle forêt qui retrouve ses feuilles de printemps, je remonte sur le plateau de la Beauce, entre champs de colza et de blé. La route me paraît bien longue jusqu’à Maintenon, où j’espérais trouver un gîte pour la nuit…

Arrivé dans les champs qui dominent Épernon, je contacte l’association Jacquaire du 28. En quinze minutes à peine, ils me trouvent le gîte et le couvert au Prieuré Saint-Thomas. Je découvre la ville d’Épernon à travers ses ruelles aux noms empreints d’histoire : « ruelle aux Geôles », « ruelle à la filasse », « rue à la paille ». Le prieuré, vaste bâtisse nichée au cœur d’un grand parc, est un véritable havre de paix.

Je suis accueilli par des sœurs originaires de Madagascar. Le soir, je partage le repas avec trois étudiants venus de Douai, qui préparent leur concours d’école de commerce. Nous dégustons un plat cuisiné par les sœurs malgaches.

Dimanche 30 mars : 1er jour : Dampierre - Rambouillet;26839 pas ; 19km Soleil

La forêt d’arbres feuillus au-dessus du château de Dampierre est magnifique.

Quelle chance de débuter ce chemin par cette si belle forêt.

Le temps est bruineux, mais c’est bien agréable.

L’odeur de la forêt, des feuilles en décomposition, me semble un parfum voluptueux et bienfaisant, et me change de l’odeur de l’hôpital.

Le rythme de la marche s’impose, les pensées aussi.

Les patients que j’ai appréciés, partis trop tôt, et leurs familles.

Je savais qu’ils m’accompagneraient.

Je pense à ma famille : Claire, mes filles, mes parents, mes nièces, mon frère et ma belle-sœur, mon vieil oncle Bernard — que j’ai salué dans son EHPAD avant de partir et lui ai fait promettre de tenir le coup pour que je lui raconte mon périple. Promesse hypocrite car nous savions tous deux que nous n’avions guère de contrôle sur la fatigue de corps —, mes beaux-parents, et bien sûr à toute mon équipe que je laisse pendant de longs mois, et particulièrement à ceux qui, ce dimanche-là, assurent la continuité des soins.

Je me sens triste de les quitter. Triste pour moi, et pour eux.

Je me promets qu’à la première pause, j’enverrai un petit message sur WhatsApp à mes proches et à mon équipe.

Une fois le message envoyé, je me sens plus apaisé et plus présent au chemin et à sa beauté.

Avant de quitter cette magnifique forêt et de redescendre dans la vallée de Chevreuse, je teste le matériel et ma compréhension des explications de Jérôme, et je fais une courte vidéo pour expliquer le but de cette « dé-marche »…

Une marche pour décélérer, pour réfléchir, et prendre en considération la santé mentale des soignants.

Guillaume et Gwenaëlle Ricard, cardiologue et infirmière libéraux, m’y accueillent. Rambouillet, ville magnifique par son histoire, son dynamisme, sa forêt. Nous nous étions connu à l’HEGP, il y au moins un quart de siècle, nous sommes croisés quelques fois et gardés contact par les patients atteints d’amylose cardiaque que Guillaume nous réfère au centre de référence. Je suis reçu comme un roi. Un quart de siècle à rattraper autour d’un Saint-Émilion grand cru. Soirée inoubliable. Le lendemain, avant de repartir vers Maintenon, j’interviewe Guillaume et Gwenaëlle sur leur vécu de la mort en tant que soignants mais s’ajoute la passion de Guillaume pour l’HTA, un exemple à suivre. Témoignages sincères : Guillaume souligne l’importance du travail en équipe face à la mort, mais regrette de n’avoir eu qu’un seul stage sur ce sujet, sans formation réelle. Gwenaëlle, elle, a changé de service après un événement qui a mis à mal ses mécanismes de défense. Le déni, sans doute, a volé en éclats.

Dimanche 30 mars : Le départ !

Aujourd’hui c’est le dimanche 30 mars, c’est le lancement de ce tour de France à travers le territoire et les hôpitaux pour sensibiliser à l’impact de la mort sur les soignants.

Une longue marche qui va m’amener à marcher seul ou accompagné de soignants, de la région parisienne à Toulouse.

J’avais réfléchi à partir de Paris, du point « 0 » de la France devant Notre-Dame, de chez moi, du siège de l’AP-HP ou de mon hôpital.

Mon intuition me guidait, comme souvent, peut-être trop souvent, qu’il fallait partir d’un lieu symbolisant les patients pour arriver dans un hôpital, lieu de travail des soignants.

Le tout premier jalon, le « point zéro », se devait d’être symboliquement la maison d’Agnès Farrugia, directrice de l’Association Française Contre l’Amylose (AFCA).

Depuis des années, nous œuvrons, avec beaucoup d’autres soignants et patients, à améliorer la prise en charge des malades et nous avons accompli de grands pas ensemble.

Et c’est un heureux hasard – découvert seulement le jour du départ – que le sentier GR655 passe devant sa porte, à Dampierre.

Il n’y a pas de hasard dans la vie.

Agnès m’a ouvert sa maison et son cœur, m’accueillant avec un émouvant comité de départ surprise : Evelyne, Gérard, Sylvie et Jérôme. Il n’aurait pu y avoir de commencement plus juste que celui-ci, entouré de patients et de compagnons d’engagement. Car si cette marche interroge l’impact de la mort sur les soignants, elle vise avant tout à mieux accompagner les patients et leurs familles dans cette ultime étape qu’est la fin de vie. Qui souhaiterait être entouré, en ces moments-là où la vie s’en va, de soignants à bout de souffle, mal formés, épuisés ? Et pourtant, c’est encore trop souvent la réalité. Merci Agnès pour cette surprise.

Après un petit déjeuner généreux dans la magnifique maison lumineuse d’Agnès, où la lumière entre de partout, et des échanges emplis de chaleur, entourés des jouets de ses petits-enfants — qui étaient bien là pour rappeler la beauté de la vie et la joie de son renouvellement —, nous avons tenté de tourner une courte vidéo pour les réseaux de l’AFCA… Une aventure en soi, puisque je découvrais pour la première fois le maniement du matériel que j’avais acheté à la hâte pour partager mon aventure, en m’adaptant aux nouveaux moyens de communication. Et comme un clin d’œil de la technologie, un micro Bluetooth (sans fil) défaillant nous a donné du fil à retordre. Heureusement, Jérôme avec son physique de jeune cinquagénaire— calme, bienveillant, souriant et perspicace — a su trouver la solution. Il en a profité pour m’initier au fonctionnement de cette nouvelle panoplie : stabilisateur, micros, connexion au portable…Pris de compassion, et un rien surpris par ma désorganisation technique, il m’a offert une batterie externe, pas trop lourde, qui allait s’avérer précieuse pour ne pas perdre mon chemin, étant parti sans carte et sans guide, car pour 800 km, cela aurait fait un poids non négligeable supplémentaire. Je la garde précieusement. Merci Jérôme, tu es déjà sur la route avec moi. J’ai confiance en la vie.

Puis le moment est venu. Devant le portail d’Agnès, j’ai fait mes premiers pas, engagé dans une ruelle ombragée qui s’élève doucement au-dessus du château de Dampierre.

Une séquence pleine d’émotions, pour nous tous… et pour moi en particulier, qui me lance dans cette traversée sans savoir si mon corps, mon esprit, tiendront bon.

800 kilomètres. Vais-je parvenir à les parcourir jusqu’au bout ? N’ai-je pas été trop ambitieux ? Je ne sais pas. Je me retourne : ils sont là, derrière moi, devant le portail d’Agnès, à me saluer. Je leur rends leur salut, maladroitement, avec mes bâtons de marche.

Gérard aussi avait des bâtons. Des bâtons imposés par la maladie, qui s’impose de plus en plus à lui. Et il marche, défiant sa faiblesse, son trouble de l’équilibre. Et pourtant, il est venu là, avec Evelyne — toujours attentive à lui — de bon matin, pour m’encourager.

Quelle leçon de courage ils me donnent, tous les deux ! Quelle leçon me donne aussi Sylvie, avec son doux sourire. Plutôt que de me parler de sa santé, elle me donne des nouvelles d’Élise, de son mari et de son fils et de sa vie à Caen. Élise était une ancienne soignante de l’équipe, toujours prévenante, souriante et attentive, qui aimait choisir les repas avec les patients, mais aussi les border le soir…Toutes ces petites attentions, qui ne coûtaient rien et les rendaient si heureux. Si bien que beaucoup de patients restaient en contact avec elle et se faisaient une joie de la retrouver lors des hospitalisations itératives. Le soin, ce n’est pas que des actes techniques référencés. C’est aussi construire une relation à l’autre, une relation humaine.

La relation à l’autre, l’humanité, est plus forte que tout.

J’ai confiance en la vie.

Nous allons réussir à briser le tabou de l’impact de la mort sur les soignants.

C’est parti !

Février - Mars : Les préparatifs